Рассказ о Герое Советского Союза В.Г. Богуславском (Богословском) на фоне большой семьи

70-е годы 19-го века… Настоятелем Ловецкого храма Невельского уезда Витебской губернии служит протоиерей Иоанн Богословский. Им основана церковно-приходская школа для крестьянских детей [11, 193-196].

Сын Алексей (1864 г.р.) — второе от Иоанна поколение — пошёл по отцовским стопам, закончил Витебское духовное училище и был распределён в село Крутое Велижского уезда Витебской губернии. Его жена — помещица Агриппина, родом из Усвят.

Модест Алексеевич (1889-1935), внук Иоанна (третье поколение) — выпускник Витебской семинарии, начинал служение в селе Дворец Лепельского уезда. Оттуда родом была матушка — Текля Дорофеевна Богословская (ур. Войцехович).

Жестокий бой с немцами за Дворец будет описан подполковником Владимиром Григорьевичем в его стихотворении «Операция «Багратион»:

Преодолев Уллы рубеж

Пятнадцать сёл освободили,

И много воинов в те дни

Свои награды получили…

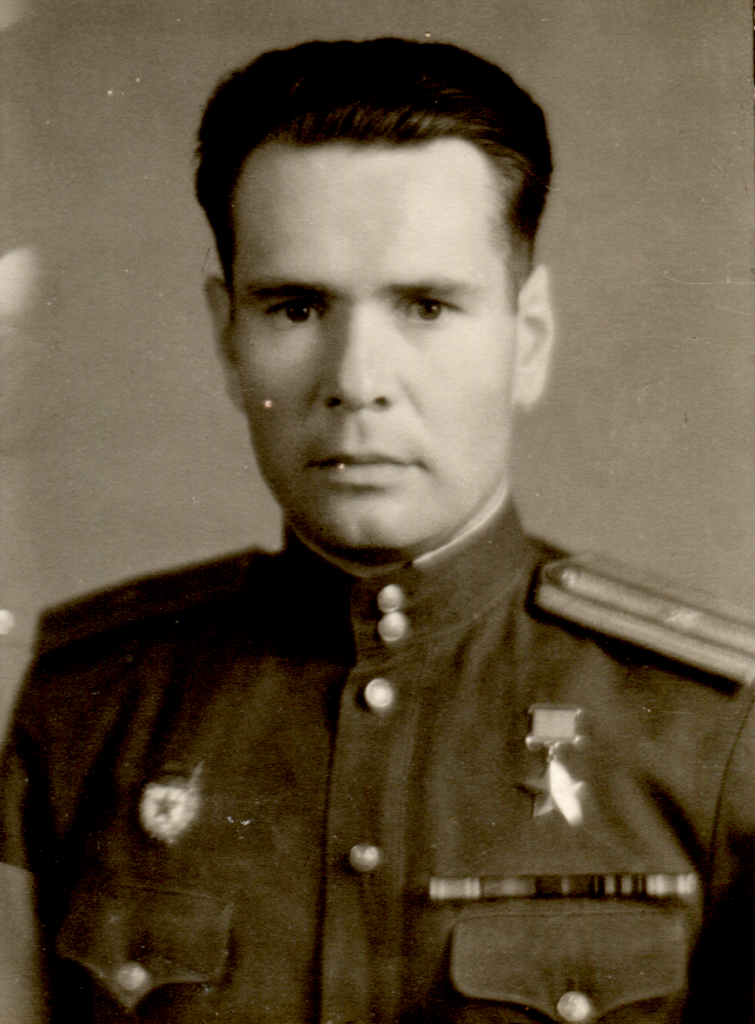

Рисунок 1: В.Г. Богуславский (1914-1998)

Владимир — один из потомков по линии Семёна Богословского, являющегося братом протоиерея Иоанна.

Семён проживал на Витебщине. Там, в селе Церковное Дриссенского уезда родились его дети: Николай (1884-1937) и Григорий (1875-1935).

Григорий Семёнович Богословский (отец Героя) в Первую мировую был призван в царскую армию. Его жена — Мария Александровна Богословская (ур. Лукашевич) — родом из села Ушача Лепельского уезда — осталась там с дочерьми: Верой, Ниной, Надеждой.

В нашем случае связаны история и география семьи Богословских: с Невелем у озера Невель, Лепелем на реке Улле и Велижем на реке Западная Двина. До 20-х годов XX-го века эти города находились в Витебской губернии.

Богословский с войны вернулся инвалидом. Работу нашёл на железной дороге в Велиже. Наверно, не случайно именно там — ведь неподалёку, в этом же уезде служил в храме о. Алексей, его двоюродный брат. Семьи священников были в основном многодетными, дружными. К ним, если требовали обстоятельства, переезжала ближайшая родня. Особым гостеприимством отличалась сестра батюшки Алексея — Дарья Ивановна.

Время было трудное, голодное. Первый сын Григория, Николай, 1906 г.р., помогал отцу, став путевым рабочим (В 1941 г. он был призван на фронт, зачислен стрелком- связистом. А потом пришла похоронка, что он скончался в госпитале от ран 13 ноября 1943 года, в г. Золотоноша [5, 67].

Старшая дочь, Нина Григорьевна, закончила в 1925-м Велижский педагогический техникум. Учительствовала в Порховском районе: Занёвской школе, в Красной горке, совхозе «Полоное», а также в Красноармейской школе г. Порхова. Позже была назначена завучем школы г. Боровичи Новгородской области. Она первой из Богословских пошла по педагогической тропе.

Вскоре кое-что поменялось. Родного брата Григория, Николая Семёновича Богословского, тоже священника, назначают в приход церкви Святого Духа в селе Плиссы (в 2-х километрах от Невеля). На невельскую землю, в с. Топоры вернулся служить и о. Модест Богословский.

Поэтому и семья Григория Семёновича переезжает ближе к Невелю. У них уже семь детей. Младшие, последние — наш Герой Владимир и Лариса (дядя и мать автора статьи). Главу семейства определили волостным писарем за врождённую грамотность. Жили в доме при Плисской церкви (Поэтому много лет подряд выросшие у Богословских дети уже со своими чадами частенько прогуливались около той самой церквушки, плавали на лодках из озера Невель до Плисского озера. Вспомнить и посмотреть было что. С этими местами связана судьба нескольких поколений).

Военная история этих пограничных мест связана и с Иваном Грозным, и с Наполеоном. Город посещал Пётр Великий. В старинном здании церкви долго хранились трофейные французские знамёна. Рядом, на спуске к реке Еменке, соединяющей Невельское и Плисское озёра, были могилы участников войны 1812 г., в т.ч. дворян Вилинбаховых — полковников Ивана и Семёна Афанасьевичей.

Рисунок 2: Плисская церковь, современный вид

Семьи о. Николая, его брата Григория, о. Модеста могли чаще видеться, живя поблизости. По воспоминаниям мамы, батюшки часто приносили детям конфеты, беседовали с ними. Думается, духовное общение и пример заложили у молодёжи основу лучших качеств: скромности, порядочности, трудолюбия, тяги к знаниям. Володя Богословский в детстве много читал, особо интересовался историческими романами. Это и привело в педагогический институт на исторический факультет.

В конце 20-х годов о. Модест заболел и по совету знаменитого невельского доктора Валентина Скачевского, с которым дружил, выехал с матушкой Теклей и четырьмя детьми на лечение в Ставропольский край. Он там не избежал бесед с ОГПУ, но арестован не был. Красивый, остроумный, интеллигентный батюшка (знал 4 языка, увлекался астрономией, писал романы) обладал харизмой, видимо, действовавшей даже на суровых чекистов.

Через несколько лет вернулся оттуда, служил в Идрице, Пустошке и селе Топоры под Невелем. В 1935-м умер от чахотки. Похоронен в Ловце на местном кладбище.

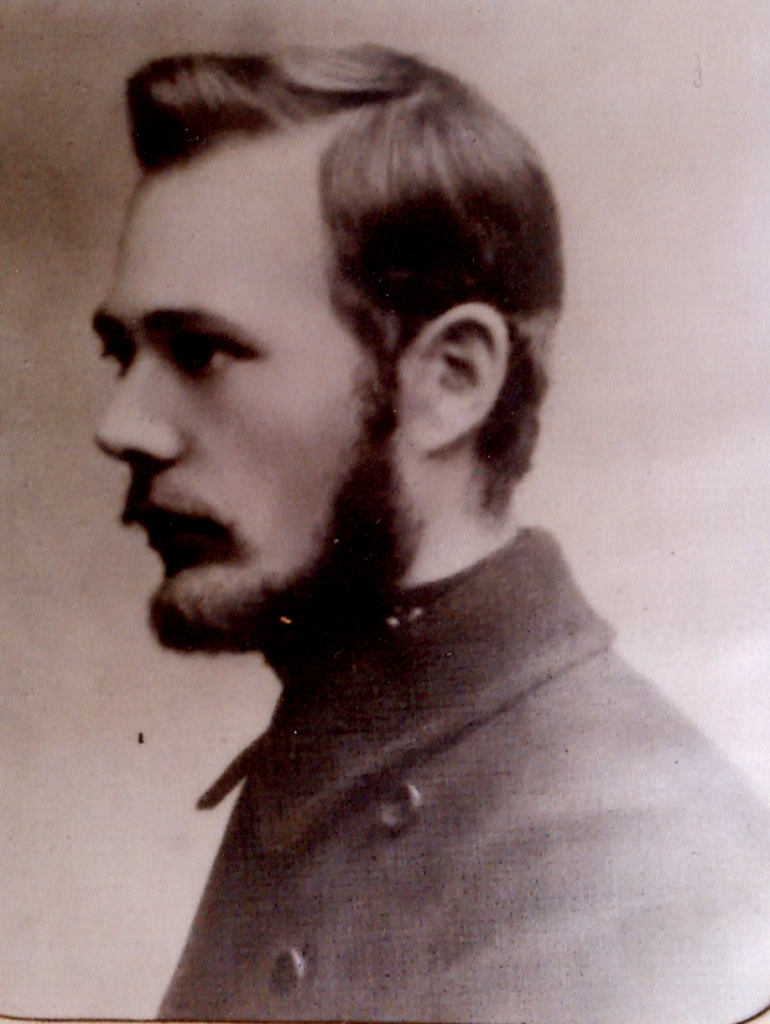

На его памятнике — фото, сделанное в 1914 году в Батуми. Он был путешественником.

Рисунок 3: Фото Модеста Богословского

Дочь Модеста, Глафира Богословская, стала учителем математики, потом директором школы села Зачатье Ловецкого сельсовета и семилетки в Топорах, где последние годы служил и умер её отец. О ней самой были очень хорошие отзывы от учеников и краеведов (Н. Сурмин, А. Желамский, И. Большаков и др.).

Один сын, Всеволод Модестович, тоже стал педагогом, учителем физкультуры. 30 лет отдал он Булынинской школе Великолукского района.

Другой, Леонид Модестович, ветеран труда, ветеринарный врач, много лет работал, жил, умер и похоронен в Ловце.

В 1935-м умер глава семейства Григорий Семёнович. Его отпели в Плисской церкви, так как он много сил приложил для сохранения здания от разорения безбожной властью [9].

Время становилось тревожное… Батюшку Николая Семёновича Богословского переводят в погост Осипово Локнянского района бывшей Калининской области. Во время гонений на церковь он подвергся репрессиям, был осуждён в 1937-м «тройкой» УНКВД на 10 лет по статье «контрреволюционная агитация» и умер 02.03.1938 в Локчимлаге[6, 115]. Реабилитирован в 1999 г.

Конечно, его судьба была ударом для всей семьи. В Локнянском районе оставалась жить и работать его племянница, сельская учительница Лидия Григорьевна Рудакова (ур. Богословская). Летом 1941-го её семья оказалась в немецкой оккупации, и до конца жизни Лидия не оправилась от жутких воспоминаний. Но сохранила веру и в душе лелеяла надежду: в начальных классах когда-нибудь введут «Закон Божий» как предмет.

Педагогический стаж её брата Владимира Григорьевича начинался в 1936 г. в Обливкинской школе Великолукского района в качестве историка.

В 1939 г. учитель был призван военкоматом г. Великие Луки в армию, в 1941 г. — вступил в ряды КПСС. Войну начал политруком роты стрелкового полка (сп) 168-й стрелковой дивизии (сд) 1-го Прибалтийского фронта.

С 1942 по 1943 гг. — в отделе контрразведки, в 1944-1945 — зам. командира 67-й стрелковой дивизии 6-й Гвардейской Армии (6 ГА). Принимал участие в боях под Сталинградом, на Курской дуге. Кстати, известно, что в 1943-1945 годах потери стрелковых войск исчислялись в 14,5 млн. чел., что составило 546,3 % по сравнению с другими нашими частями [3, 428].

В апреле 1944-го Ставкой Верховного Главнокомандующего начал разрабатываться план Белорусской операции под названием «Багратион». Для разгрома действующей на данной территории группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Буш; 800 тыс. солдат и офицеров; 9,5 тыс. орудий и миномётов; 900 танков; 1300 самолётов) Ставка считала необходимым, кроме бойцов 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, Днепровской военной флотилии и партизан, привлечь также войска I-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом генерал армии И.Х. Баграмян). С нашей стороны в операции привлекались свыше 5700 орудий и миномётов, около 1500 танков.

Фронт к исходу 22 июня 1944-го имел протяжённость в 1100 км., причём противник укреплял рубежи несколько лет [2, 83].

На первом этапе операции 1-му Прибалтийскому фронту (дислокация от Невельской гряды до Западной Двины) совместно с 3-м Белорусским надлежало разгромить витебско-лепельскую группировку противника, выйти на южный берег Западной Двины в районе Чашников и Лепеля и прорвать оборону противника юго-западнее Городка.

На втором этапе — форсировать Западную Двину и захватить плацдарм на её левом берегу.

На третьем — форсировать реку Уллу в Бешенковическом районе Витебской области.

Эти задачи имели стратегическое значение. Маршал А. Василевский писал, что «Белорусская операция по своему замыслу превосходила все ранее проводившиеся. Она осуществлялась на широком фронте и на большую глубину… Шёл четвёртый год войны…

Операция началась 23 июня… Наибольшего успеха снова добились войска на витебском и богушанском направлении, 6-я Гвардейская Армия и 43-я дивизия вышли к Западной Двине, с ходу форсировали её и повели борьбу за плацдарм на южном берегу реки… В полдень я позвонил Баграмяну. Выяснилось, что бойцы 67-й гвардейской с/д 6-й ГА на лодках, плотах, бочках переплывают через Западную Двину [1, 455-458].

Участники операции выполняли ответственные задачи. 6-я Гвардейская Армия (командующий генерал Чистяков И.М.) должна была использоваться в ударной группировке своего фронта.

Полковник Баксов нам поставил

Задачу кратко: мы должны

Ударить так, чтоб враг оставил

Рубеж у Западной Двины

Горстка бойцов к реке спустилась

И сразу бросилась в поток,

И с ними — автор этих строк.

Зам. командира 67 с/д В.Г. Богословский отлично плавал, мог несколько раз переплыть Плисское озеро. Об этом рассказывали его сёстры. Пригодилась была такая закалка [7]. Судьба распорядилась так, что Владимиру Григорьевичу посчастливилось освобождать места, где родились и жили его предки, то есть родной дом. Многие воины горели жаждой подвига, но сердце человека не могло не закипеть, инстинкт не мог не подсказать, ЧТО ЕМУ выпало защищать. К тому же их подразделение останавливалось у Невеля, города детства и юности.

Тот душевный порыв, который он, коммунист, политрук, передал солдатам своей гвардейской стрелковой дивизии, и являлся предпосылкой подвига.

«За участие в операции «Багратион» 1944-го года и непосредственно — в освобождении нескольких сёл района Бешенковичи Витебской области, как отличившийся при форсировании рек Западной Двины и Уллы, В.Г. Богуславский был представлен к ордену Ленина и званию Героя Советского Союза» [10].

Наградной лист В. Богословскому был подписан комбатом Украдаженко. Там значится, что батальон с политруком прошли за 5 часов с боями 30 км. и освободили до 30 населённых пунктов. Он сам руководил переправой. Попытки противника атаковать были отбиты, в том бою Владимир Григорьевич уничтожил 6 немцев. Преследуя противника, батальон освободил на левом берегу западной Двины ещё 15 деревень, оставив убитыми сотни гитлеровцев.

Немцы атаки повторяли

С утра до ночи, много раз,

Но насмерть воины стояли,

Тяжёлый выполнив приказ.

И Украдаженко, комбат,

Не раз с бойцами лично в ряд

В бою жестоком побывал…

Как и во всех крупных сражениях, «немногие вернулись с поля». Поэтому Владимир Григорьевич, понимая величие тех событий, перечисляет в стихах многих из тех, кто был рядом: комвзвода Александрова, капитана Ивана Самойленко, командира полка Иноземцева.. Стихи непосредственных участников событий пусть и непрофессиональные, но всегда выразительные:

Девятое Мая! Ликует страна!

Кто радостных чувств не изведал?

В последних боях в этот день рождена

Победа! Победа! Победа!!!

В августе 1945-го он был направлен на Дальний Восток: война с Японией. А после капитуляции врага — представителем политуправления в столицу Северной Кореи, Пхеньян. В дальнейшем служил в Приморье, а также в Прибалтике, которую освобождал и где жил и работал в послевоенное время, вёл активную воспитательную работу с молодёжью. Но ранения (дважды раненый) давали знать о себе.

Владимир Григорьевич, ещё будучи в военном госпитале, познакомился с медсестрой Раисой Петровной из г. Стаханова Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Она стала его женой. Когда подполковник вышел в отставку, семья поселилась на Украине, её родине.

Умер Герой Советского Союза 16 марта 1998 года. Она — через несколько лет.

На их могилах в Луганске — общий памятник с надписью «Они сражались за Родину».

У нас, родных знаменитого дяди, существует долг перед историей: рассказать о неточности в написании фамилии. Хорошо, чтобы это обозначалось в скобках. Например: В.Г. Богуславский (Богословский). Конечно, исправление подобного — непростое дело.

В удостоверении от 26 мая 1944-го со штампом полевой почты № 82787 значится фамилия гвардии капитана Богославского Владимира Григорьевича, причём видно, что и четвёртая буква исправлялась.

В архивных справках фамилия подполковника писалась как Богославский и Богуславский. Учитывая географическое положение Ушачи, Лепеля, Невеля, можно понять, что белорусско-польское влияние на написание и произношение имело место.

Один невельский журналист предположил, что «командиры, представляя Владимира Григорьевича к высокому званию, чуть изменили фамилию, поскольку наверняка знали о его «неблагонадёжном» происхождении [8,164].

У самих невельчан никогда не возникало и тени сомнения в том, что Богуславский В.Г., Герой Советского Союза — родной брат двух невельских педагогов — Богословской Надежды Григорьевны и Милошевич (ур. Богословской) Ларисы Григорьевны. Он приезжал в Невель как почётный гость города. Сёстры переписывались с братом, ездили к нему в гости в Даугавпилс, в Ворошиловград (Луганск). Они тоже заслуживают включения в данный контекст.

Надежда Григорьевна Богословская, окончив Невельское педагогическое училище, много лет отработала учителем начальных классов в городской школе №2. Имела награды «Знак Почёта» и медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.». Многократно избиралась депутатом местного Совета.

Лариса Григорьевна Милошевич (ур. Богословская), окончив пединститут им. Герцена в Ленинграде, уехала в 1941-м по распределению мужа — военного моряка — на Дальний Восток. Вернувшись после его смерти в родной город, преподавала русский язык и литературу в Невельском педучилище, а когда его закрыли — в средней школе № 4. Отличник народного просвещения.

Их приглашали рассказывать о Герое, к обеим обращались по поводу знаменитого брата общественники и журналисты. В местной прессе указывали на их родство [ 9].

А в 1969 г. в районной газете под заголовком «Золотые звёзды Невельщины» были опубликованы фотографии Героев, и рядом с фото дяди Володи стояла подпись: В.Г. Богословский [4].

Его брат Николай в книге памяти Псковской области значится тоже не совсем правильно, а именно как БогослАвский Николай Григорьевич, г. Невель.

Кстати, их дядя, Николай Семёнович, в письме ГИЦ МВД РФ, в письме родственникам по поводу реабилитации , тоже назван и БогослАвским, и Богословским. Фамилии жены Богословской Евдокии и дочери Богословской Марии названы правильно..

В семейном архиве хранится удостоверение, выданное гвардии капитану БогослАвскому Владимиру Григорьевичу как состоящему с 1939 года на военной службе, на получение льгот военнослужащим и их семьям, подписанное командиром части 82787 (полевая почта) гвардии капитаном Украдаженко.

26.07.44 г. тем же адресатом подписано письмо на имя матери — Марии Александровны, о присвоении Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944г. её сыну Владимиру Григорьевичу звания Героя Советского Союза.

В семейном архиве есть копия письма Богословской Марии Александровны (Невель, ул. Декабристов, д.1, кв.5) от 22.08. 1945 в ГПУ НКО о розыске в/служащего Богословского Владимира Григорьевича. Мать не знала, где находится её сын.

Есть его письмо с такими строчками: «Карточку мамы, а также Лоры и её мужа получил, большое спасибо» (Это о моей бабушке и родителях. Прим. авт.). Бабушка умерла через два года после окончания войны и похоронена на кладбище у церкви Св. Троицы в Невеле. На скромном памятнике — надпись «Мать Героя Советского Союза».

А в письме Владимира из Даугавпилса 26 декабря 1961 года сестре Наде в Невель он отвечает на естественный вопрос о написании фамилии: «Как напишут, так и ладно. Было «О», стало «У» -какая разница… Конечно, все сейчас пишут «У»… То есть он сам с этим соглашался.

Таких свидетельств было много. Но время идёт, люди уходят, теперь многое очевидное надо будет пояснять, особенно за пределами родного города.

Конечно, на войне могли быть неточности. Но могли быть и закономерности времени, т.е. коммунизма. Путаница пошла в связи с присвоением звания Героя Советского Союза. Требовались в спешном порядке справки и документы, в идеале — без сучка и задоринки. А вот с этим могли быть проблемы.

Я ранее общалась с Нонной Модестовной Богословской — географом, заслуженным учителем РФ, из Великих Лук. Она была уже на пенсии, мы обсуждали материал. Она призналась, что никогда не говорила и не писала, что её отец — священник, не могла. Было такое.. Многие скрывали своё происхождение, образование, род деятельности, экономическое положение. «Из поповской семьи» звучало как приговор. Почти все они были беспартийными. А с политруков особо строго спрашивали. Сам А. Василевский в книге «Дело всей жизни» писал, что «с 1926-го года порвал всякую связь с родителями. И если бы я поступил иначе, то, по-видимому, не только не состоял бы в рядах нашей партии, но едва ли бы служил в рядах Рабоче-Крестьянской Армии и тем более в системе Генерального штаба». Василевский был выходцем из духовного сословия. И так вынужден был поступить будущий маршал, прославленный советский военачальник.

Вопрос точности написания фамилии Героя в семье особенно не обсуждался. Во всяком случае, никто этого не запомнил. Все его сёстры, в чём мы можем поклясться, были скромными труженицами, хлебнувшими горя, им было не до пиара. И искажение фамилии брата-фронтовика в то время ничуть не смущало, оспаривать им даже не приходило в голову.

ЛИТЕРАТУРА:

- Василевский А. Дело всей жизни. Москва: Политиздат. 1978.

- Великая Отечественная война 1941-1945 гг. М.: Советская энциклопедия. 1985.

- Всероссийская книга памяти. М.: Военное издательство. 1995.

- «Золотые звёзды Невельщины» // «Красное знамя» от 9 мая 1969 г.

- Книга памяти. Псковская область. Невельский и Усвятский районы. Псков: Издательство организационно-методического центра. 1994.

- Книга памяти РФ. Жертвы политических репрессий. «Не предать забвению». Псковская область. Псков. 2000. Т.10.

- Милошевич Л. «Я иду служить Родине» // Невельский вестник. 26.02.2010

- Могилёвкин М. Невель нашего детства. Воспоминания о городе и людях. Великие Луки. 2019.

- Могилёвкин М. «Я как будто бы снова возле дома родного» // «Невельский вестник»». 24.04. 2008.

- Памяти Героя // «Жизнь Луганска». 19 марта 1998. № 12.

- Пасекова Е. История деревни Ловец и окрестностей // Невельский сборник, № 17 (по материалам XVII Бахтинских чтений). Спб. 2011